Amazônia: A queda das civilizações antigas e o surgimento de pequenas sociedades

Que fim levaram as grandes sociedades amazônicas, e quais as causas para a atual disseminação de populações não hierárquicas?

Por: Reinaldo José Lopes e Joseane Pereira – aventurasnahistoria

Explicar o abismo entre o passado amazônico revelado pela arqueologia e o chamado presente etnográfico – ou seja, as condições relativamente modestas dos indígenas do território atual – envolve certa dose de conjecturas. Mais uma vez, é importante não enxergar a Amazônia como um único grande bloco: até onde sabemos, cada região tinha sua própria dinâmica econômica e política, e não faz sentido esperar que todas tenham caminhado juntas.

Na Ilha de Marajó, por exemplo, as sociedades estratificadas construtoras de tesos parecem ter deixado de controlar os recursos pesqueiros e a vida ritual do leste da ilha cerca de dois séculos antes do primeiro contato com os europeus. Nessa época, cessam tanto o planejamento de novas estruturas monumentais quanto a produção em massa da arte marajoara “clássica”. Por quê?

Há quem fale em flutuações climáticas que poderiam ter alterado o regime das cheias e, portanto, o controle dos recursos ligados a esses eventos do qual dependiam as chefias de Marajó. Mais ou menos na mesma época, as pistas trazidas pela cerâmica apontam para a chegada de forasteiros de idioma Aruak à ilha, o que pode ter ocasionado conflitos (apesar da fama de bonzinhos dos canoeiros Aruak) e alguma forma de caos político. Por outro lado, alguém mais cético e mal-humorado poderia observar que mudanças climáticas e grupos invasores são os mais tradicionais curingas da pesquisa arqueológica, invocados de modo meio genérico toda vez que algum processo catastrófico misterioso precisa ser explicado. Sem mais e melhores dados, fica difícil apontar o que é mais provável.

No momento do contato com os europeus, todas as evidências apontam para a Amazônia como uma região com população relativamente densa em muitos lugares. Como explicar, então, as transformações que levaram à feição atual das etnias da Amazônia, com suas sociedades relativamente móveis, igualitárias e de pequena escala?

Podemos vislumbrar duas respostas para esse enigma: doenças infecciosas trazidas pelos europeus e mecanismos internos às próprias sociedades, que impediriam um crescimento em larga escala.

1. A morte importada

Um paradoxo muito similar ao amazônico também ocorreu no vale do Rio Mississippi, nos atuais Estados Unidos. Os relatos de exploradores espanhóis do século 16, confirmados pela arqueologia, também falam em grandes populações e monumentos — muitos deles são mounds, vagamente similares aos de Marajó —, mas o cenário muda radicalmente do século 18 em diante, com o desaparecimento quase completo da monumentalidade e da estratificação social. A ideia é que os primeiros contatos com os invasores ibéricos, em ambos os lugares, teriam sido suficientes para desencadear a transmissão de micróbios do Velho Mundo contra os quais não existiam defesas biológicas.

Sarampo, varíola, gripe e outros assassinos microscópicos dizimaram os povos que encontraram as primeiras expedições – e também outros grupos que nem chegaram a ver um europeu, mas tinham contatos comerciais, diplomáticos ou bélicos com os visitados por espanhóis ou portugueses. Esse telefone sem fio epidemiológico está comprovado, aliás, no caso mais documentado do Império Inca.

Antes que Francisco Pizarro e seu bando de aventureiros espanhóis iniciassem a conquista desse Estado andino, uma epidemia de varíola vinda dos territórios já conquistados pela Espanha ao norte matou milhares de habitantes dos domínios incas, incluindo possivelmente o próprio imperador Huayna Capac e outros membros da família real. Algo muito parecido pode ter acontecido na Amazônia brasileira.

2. Sociedades sem Estado ou contra o Estado?

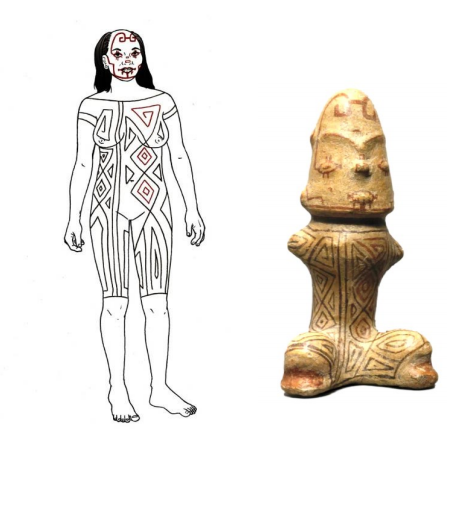

É muito fácil enxergarmos o presente etnográfico da Amazônia como os “restos” de um passado grandioso. Mas algo que devemos ter em mente é o fato de que a “complexidade” de uma sociedade não se demonstra apenas por grandes monumentos e objetos cerâmicos, mas também por sua dimensão simbólica. Para o etnógrafo francês Pierre Clastres, autor da famosa obra “A Sociedade contra o Estado“, a dinâmica social das populações amazônicas atuais estaria impedindo o surgimento de sociedades estratificadas.

O poder, segundo Clastres, não se concentra no chefe do grupo, mas sim no restante da população, que fica sempre “de olho” caso o líder demonstre um poder demasiado coercitivo e centralizado, zombando diariamente da figura do líder político — não como falta de respeito, mas como um mecanismo social padrão. Essas ferramentas internas impediriam o advento de sociedades demasiado estratificadas e desiguais.

Da mesma forma, o trabalho de arqueólogos como Eduardo Góes Neves, da Universidade de São Paulo (USP), indica que o auge das grandes aldeias da Amazônia Central veio pouco depois do ano 1000 do nosso calendário. Nos séculos seguintes, há sinais sinistros de conflito e de declínio: a área ocupada em alguns sítios arqueológicos encolhe, outros ganham paliçadas, valas e até sistemas defensivos que tentam transformar a ponta de uma península em ilha, separada da terra firme.

Para Neves e seus colegas, ao invés da progressão constante rumo a uma complexidade social cada vez maior, várias regiões da Amazônia passavam por processos internos de natureza mais cíclica, alternando crescimento populacional e centralização política com fases de população menor, mais dispersa e mais igualitária.