Cerrado: Origem e difusão

O problema da origem do Cerrado, tanto no sentido evolutivo como no sentido sucessional, nem sempre é tratado com a clareza e a distinção que o tema exige. Entretanto, levantar alguns dados é da maior importância para compreender alguns fatores ligados à sua difusão, bem como às áreas de distribuição em épocas mais recuadas…

Por Altair Sales Barbosa

O primeiro problema, para o qual se chama a atenção, refere-se à difusão vegetativa do Cerrado. Não há muitos estudos nesse sentido, e os que existem referem-se às áreas periféricas, nem sempre típicas. Todavia, apesar desse fato, esses estudos trazem alguns pontos elucidativos de grande importância.

Em nota complementar que acompanha a apresentação preliminar do mapa fitogeográfico do estado do Paraná, Brasil, Maak opina que as ilhas de cerrado que ocorrem no Paraná devem ser relictos de uma vegetação clímax, sendo as matas do Paraná a formação secundária de sucessão mais recente.

Comentando o trabalho de Maak, Ferri conclui, contrariamente, que no local em questão os elementos de cerrado devem ser considerados como invasores.

Em 1960, Coutinho e Ferri, estudando a transpiração e o comportamento estomático das espécies de cerrado que ocorrem na área mencionada por Maak, Campo Mourão, no Paraná, afirmam:

“ Próximo do centro da cidade, encontramos um grupo de plantas que ocorrem em numerosos cerrados, e a vegetação que estudamos não tem o aspecto típico dos cerrados Altair Sales Barbosa que conhecemos em outras localidades. (…) Como foi mencionado acima, a vegetação que estudamos não constitui um cerrado típico. Os exemplares das espécies típicas de cerrado que encontramos eram, em geral, de pequeno porte e de troncos delgados. À página seguinte: finalmente, deve-se anotar a ocorrência de numerosas plantinhas, sem dúvida alguma oriundas de sementes, o que não é frequente em cerrados velhos, bem estabelecidos em determinada região. Tudo isso faz supor que a migração de elementos de cerrado para aquela localidade é relativamente recente.”

Em trabalho de 1961, no qual reuniu dados e observações próprias e de outros pesquisadores referentes à ecologia dos cerrados, Ferri retoma o tema da difusão do Cerrado e focaliza, em especial, o fato de que, após vários anos de pesquisas neste bioma, surpreendeu-se com a constatação de que nunca encontrou plantinhas de espécies permanentes que pudesse dizer, com segurança, que provinham de sementes (com exceção do caso já mencionado de Campo Mourão, que não é um cerrado típico). A reprodução vegetativa de vários tipos é responsável por manter esta vegetação em determinado local e pela sua expansão em áreas adjacentes, mas a ocupação de locais mais afastados só pode verificar-se por germinação de sementes.

Experiências com sementes de Stryphnodendron adstringens, Dimorphandra moilis, Eriotheca gracilipes, Kielmeyera coríacea, Annona coriacea, Aspidosperma tomentosum etc., revelaram que não há dificuldade para a germinação em condições de laboratório. No Cerrado, entretanto, as mesmas sementes não germinaram ou o fizeram em porcentagem muito pequena. Mesmo quando houve alguma germinação, a sobrevivência final foi extremamente baixa.

O autor acredita poder explicar o que se passa: as sementes das plantas permanentes do Cerrado são produzidas e dispersadas, via de regra, ao final da época seca. Muitas são comidas por insetos e outros animais. Muitas morrem pelo excessivo calor solar. Algumas apenas são preservadas em certos pontos mais abrigados. Nos cerrados antigos, a superfície do solo é dura e tem um baixo teor de coloides. Assim, quase toda a água das primeiras chuvas corre pela superfície. As sementesque iniciam sua germinação com estas primeiras chuvas podem não encontrar água suficiente para prosseguirem em seu desenvolvimento. Mesmo que algumas plantinhas consigam nascer, podem morrer em seguida por falta de água, porque suas raízes podem não ultrapassar, em tempo satisfatório, a camada superficial seca do solo.

Se uma área coberta por floresta é devastada pelo homem e se sementes de plantas de cerrado aí caírem, logo a situação será bem diversa: a superfície do solo, que é macia, tem um alto teor de coloides e uma boa capacidade de retenção de água. Aí as sementes podem germinar logo e uma alta porcentagem de plantas pode sobreviver. Com o tempo, entretanto, as condições do solo conquistado pelo cerrado tornam-se cada vez menos favoráveis, até que a situação se equipare à descrita no início, com referência aos cerrados antigos.

Como adendo às observações de Ferri e colaboradores, acrescentem-se algumas das observações do professor Binómio da Costa Lima e outras próprias de Barbosa. As observações de Costa Lima datam de 1950, ao passo que as de Barbosa são de 1975, quando efetivamente passamos a acompanhar aquele pesquisador em suas jornadas de campo.

Ambos constatamos que em áreas onde a vegetação original era constituída por matas, e quando estas são degradadas e abandonadas, sem atividades que requeiram manejo do solo, a tendência é o aparecimento de espécies típicas da mata que formam uma paisagem de árvores de crescimento rápido, retilíneas e finas, denominada regionalmente “capoeiras”. Esse fenômeno foi observado em várias localidades do sudoeste de Goiás, em manchas de matas com cerrado nas proximidades.

Quando a área de mata é degradada e aí se exerce alguma atividade de manejo do solo, abandonada em seguida, observou-se que aumenta, significativamente, a ocorrência de leguminosas num primeiro estágio. Em seguida, começam a surgir espécies típicas de matas. Em ambos os casos, não se observa a invasão dessas áreas por espécies de cerrado.

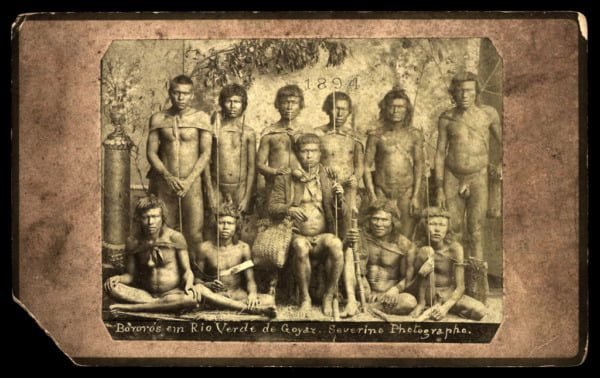

Constatamos também a retomada da mata nos seus aspectos originais em áreas onde, atualmente, ocorrem sítios arqueológicos e que foram degradadas para implantação de aldeias, por indígenas conhecedores da prática agrícola, com a abertura de clareiras para suas roças. Essas áreas, depois de abandonadas por essas populações, retomaram, com o passar do tempo, suas características primárias. Convém salientar que, nas áreas observadas, o período que separa a época do abandono pelas populações indígenas até os dias atuais é de 150 a 100 anos.

Outras observações nestas áreas demonstram que, quando degradadas, brota de imediato um conjunto de espécies que representam antigos cultígenos como feijão – Phaseolus sp., algodão – Gossypium sp. e guariroba – Syagrus oleracea. Tal fato tem, inclusive, servido como indicador para localizar sítios arqueológicos correspondentes a grupos agricultores no centro do Brasil.

Costa Lima tem constatado a invasão de áreas, originariamente com vegetação de cerrado, por espécies de matas, sempre que essas formações ocorrem próximas e quando alguma atividade altera os componentes do estrato inferior da vegetação de cerrado como, por exemplo, o pisoteio do gado, sufocando o estrato gramíneo e alterando as condições de solo.

Foto Lobeira: Evandro Valentim – Foto Florada: Gustavo Gracindo