Djalma Batista na porta do céu

“Ele foi-se embora devagar, bem devagarinho, só pra poder ficar mais um pouco aqui com a gente”. (Jorge Cafrune. A morte de Tata Juancho. 1976).

Por José Bessa Freire

Os moradores das margens do rio Paraíba do Sul (SP) viram Nossa Senhora Aparecida voando no céu com seu manto cor de anil. Um milagre! Perplexas, as pessoas se ajoelhavam, se benziam, rezavam e choravam, sempre olhando para o alto. De repente, Nossa Senhora despencou no ar, rodopiou e mergulhou de cabeça no meio de um arrozal perto da rodovia Presidente Dutra, onde foi recuperada intacta pela equipe do cineasta amazonense Djalma Limongi Batista, que estava filmando “Na porta do céu”.

O voo de Nossa Senhora era feito com a ajuda de um helicóptero contratado pela produção do filme: essa era a principal cena do curta-metragem. Mas com o céu infestado de urubus sobre o matadouro perto da Basílica, a rota foi desviada de Aparecida do Norte para Guaratinguetá. Foi quando a imagem caiu. O piloto esperou o céu ficar limpo para retomar o voo, com a precaução de fazer furos no manto da Virgem, para o vento não a derrubar outra vez.

– Levou tanto tempo, que acabamos filmando a cena ao cair da tarde. Ficou bem bonito” – conta Djalma.

Por que o cineasta escolheu filmar a Cidinha? Numa visita sem compromisso à Basílica, ele ficou comovido “com a fé daquelas pessoas humildes”, achou que ali estava “um retrato, um microcosmo, uma síntese do Brasil”. Decidiu “realizar um cinema que investigasse os mitos primordiais do país”, entre os quais “o mito maior é o de Nossa Senhora, a deusa-mãe, a nossa força matriarcal atávica”. Saiu dali com o roteiro na cabeça. Mas foi motivado também por razões relacionadas à sua religiosidade.

Seu olhar

Para iluminar a mina escura e fundar o trem de sua vida, ele queria mostrar seu olhar, seu olhar, seu olhar. Contou:

Para iluminar a mina escura e fundar o trem de sua vida, ele queria mostrar seu olhar, seu olhar, seu olhar. Contou:

– Sou profundamente religioso. Na minha infância, vivia na casa da minha adorada avó Dinda – Edith Castro Batista – que ia à missa diariamente às cinco da manhã. Acho que herdei essa fé. Aliás, fui o único em casa, meus sete irmãos até mangavam de mim. O Guálter tinha horror à imagem de santo. Ele desmaiou, quando fizemos um travelling longo na sala de milagres repleta de muletas, cachos de cabelo, pernas, rins, seios, olhos de cera e se recusou a voltar lá durante a semana em que rodamos na Basílica.

Segundo Djalma, “a filmagem foi muito alegre e divertida, com a adorável atriz Vivian Mamberti fazendo Nossa Senhora”. Ele lamenta, no entanto, que Porta do Céu não tenha sido bem compreendido na época. No Festival de Curtas do Jornal do Brasil um editor o acusou de “comunista”. Já na Jornada de Cinema da Bahia, foi condenado como “reacionário e propagandista católico”. Cada um o rotulou do seu jeito. Apesar disso, conquistou vários prêmios.

Esse e outros depoimentos constam do livro “Djalma Limongi Batista livre pensador” organizado por Marcel Nadale, que revirou caixas e mais caixas de fotos, cartas e recortes de jornais do arquivo particular do cineasta e realizou longas entrevistas na presença de Iaiá, a cadelinha poodle, cujo nome homenageava a dona do Cine Avenida, em Manaus, frequentado por ele em sua infância.

Com Márcio Souza e Guálter, então ginasianos no colégio Dom Bosco, Djalma fundou um cineclube atrelado ao Grupo de Estudos Cinematográficos do Amazonas (GECA). No final dos anos 60, o grupo se reuniu com Silvino Santos, o pioneiro do cinema amazonense, que era espírita e antes mesmo de Djalma se apresentar, vaticinou: “De todo mundo aqui, só você vai se tornar diretor de cinema de verdade. E dos bons”. Na mosca.

Atrás das câmaras

Djalma saiu do Curso Clássico no Colégio Estadual do Amazonas para estudar cinema na UnB. Lá teve aulas com grandes mestres como Jean-Claude Bernardet, Nelson Pereira dos Santos e Paulo Emílio Salles, que o iniciam na escrita cinematográfica. Ele passa a ocupar seu lugar favorito no mundo: atrás das câmaras. Ali “vivi um dos melhores anos da minha vida”. Mas a alegria durou pouco, porque – ele conta – “o ditador Castelo Branco – o Carcará – acabou com o curso”.

Djalma saiu do Curso Clássico no Colégio Estadual do Amazonas para estudar cinema na UnB. Lá teve aulas com grandes mestres como Jean-Claude Bernardet, Nelson Pereira dos Santos e Paulo Emílio Salles, que o iniciam na escrita cinematográfica. Ele passa a ocupar seu lugar favorito no mundo: atrás das câmaras. Ali “vivi um dos melhores anos da minha vida”. Mas a alegria durou pouco, porque – ele conta – “o ditador Castelo Branco – o Carcará – acabou com o curso”.

Djalma seguiu seus professores, que foram para a Escola de Comunicações e Artes da USP. Lá, filmou o curta “Um clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora”, que trata do relacionamento conturbado de dois jovens e reflete “as primeiras preocupações que tive com a minha orientação sexual”. No Festival de Curtas do Jornal do Brasil ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e melhor ator:

– Subi ao palco descalço para receber o troféu. A imprensa inteira me fotografou sem sapatos. Sai até nos cinejornais. Meus pais ficaram chocados porque o filme aborda a homossexualidade. A partir daí passei a ser rotulado como o maior cineasta gay do Brasil”, um país onde “o cinema ainda permanece machista, misógino e homófobo, mesmo nesta fase atual, que todos acreditam ser tão diversificada e democrática”.

Com o AI-5, o braço da ditadura alcançou a USP, que expulsou os melhores docentes. Djalma conta que havia se rebelado totalmente. “Participava do movimento estudantil. Ia para a aula descalço, usava um monte de colares no pescoço e um chapeuzão na cabeça”.

A repressão foi buscá-lo em sua casa. “Passei mais de uma hora com o cano de uma metralhadora encostado na cabeça, numa das ações da Operação Bandeirantes. Cinco homens arrombaram a porta do nosso apartamento na Maria Antônia, me renderam, reviraram tudo, mas nada encontraram porque um mês antes havíamos queimado nosso material estudantil”.

No Maracanã

A Reitoria conferiu os curtas filmados por Djalma e endereçou-lhe carta, na qual bania seus filmes como “pornográficos e subversivos”. Pornográfico não era. Quando anos depois tentou vender seu filme para ser exibido na Rede Globo, “o funcionário viu a fita toda e disparou: Pô, você faz um filme com a Maitê Proença e não mostra nem um peitinho”.

No livro-depoimento, Nadal apresenta Djalma como “sincero e bem-humorado, livre, rebelde, transgressor, obstinado, mas também poético, original, sensível, talentoso e apaixonante” em suas atividades de cineasta, fotógrafo, diretor de teatro e professor da Escola Livre de Cinema de Santo André. Aclamado como diretor de teatro, entre um filme e outro, dirigiu a peça Calígula de Albert Camus protagonizada por Edson Celulari, que fez uma turnê de sucesso pelas capitais brasileiras, incluindo Manaus.

No total, o cineasta filmou seis curtas, além dos três longas: Asa Branca, um sonho brasileiro (1981), Brasa Adormecida (1986) com trilha sonora de Tom Jobim e Bocage, o triunfo do amor (1998), e uma autovideografia (2003) com Walmor Chagas. Dirigiu atores como Edson Celulari, Eva Wilma, Guarnieri, Vera Fischer, Rita Cadillac, Ana Maria Nascimento, Maitê Proença, Anselmo Duarte, Grande Otelo e até o craque Garrincha.

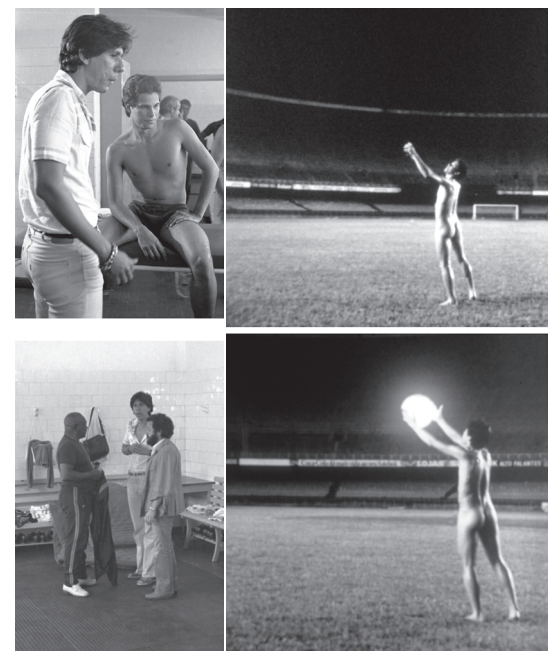

A cena esplendorosa em que Asa Branca (Celulari) nuzinho contracena de noite com Garrincha no Maracanã, tendo como bola a lua, deu a maior confusão. É que o estádio foi cedido pelos cartolas, que levaram esposas e filhas para assistirem às filmagens. “Quando eles viram aquele homem nu em pelo no meio do campo, ameaçaram cortar a luz e botar os ´viados´ para correr”.

– Asa Branca – explica Djalma – não é um filme sobre futebol. É um filme de um personagem do futebol: o jogador. É transgressor e polêmico em sua proposta estética, até mais do que em sua insinuação homossexual”. Assim ele foi visto no Festival dos Três Continentes realizado na França, em 1982, onde ganhou o prêmio de Melhor Filme entre dezenas de concorrentes do Terceiro Mundo.

Um filme “louco”

Convivi durante três anos em sala de aula com Djalma, que foi de longe o aluno mais brilhante no Curso Clássico do Colégio Estadual do Amazonas. Na época do Festival, eu cursava o doutorado em Paris e o recebi para jantar em casa junto com Guálter, onde o assunto foi o crítico de cinema Louis Marcorelles, que se derramou em elogios em sua coluna no Le Monde:

– Asa Branca, um filme “louco” como só cineastas do Brasil sabem ser, no qual o nome de Glauber Rocha, agora elevado à condição de mito, não é citado por acaso. Obra de uma fidelidade, de uma generosidade e de um lirismo pungentes. A gente redescobre a juventude do cinema de outrora, mas com ironia puramente brasileira, ternura e afirmação conquistadora.

– Asa Branca, um filme “louco” como só cineastas do Brasil sabem ser, no qual o nome de Glauber Rocha, agora elevado à condição de mito, não é citado por acaso. Obra de uma fidelidade, de uma generosidade e de um lirismo pungentes. A gente redescobre a juventude do cinema de outrora, mas com ironia puramente brasileira, ternura e afirmação conquistadora.

Desenganado quatro décadas depois, com um câncer doloroso e avassalador, permaneceu lúcido até os 45 minutos do segundo tempo, segundo sua irmã Edith que dele cuidou. Nos passeios na cadeira de rodas pelos jardins da clínica, ele falava de cinema, esbravejava contra a destruição da Amazônia, contra Bolsonaro e contra o genocídio Yanomami.

Consciente de que estava morrendo, em estado terminal, optou pela ortotanásia, suspendendo procedimentos invasivos tipo hemodiálise, entubação, sondas. Parecia seguir o discurso heroico do personagem no poema “Coplas por la muerte de su padre” escrito no século XV pelo poeta espanhol Jorge Manrique:

“Y consiento en mi morir

“Y consiento en mi morir

con voluntad placentera

clara y pura

que querer hombre vivir,

cuando Dios quiere que muera,

es locura”.

Djalma consentiu em morrer, mas bem devagarinho como Tata Juancho, só para ficar um pouquinho mais com a gente. Na quarta-feira (15), seu corpo foi velado no Cemitério Parque Morumbi na capital paulista, numa cerimônia de despedida que teve até uma certa dose de humor amoroso. Na segunda-feira de carnaval, missas de sétimo dia serão celebradas em Manaus e em São Paulo.

Seus filmes desconhecidos em sua terra natal merecem ser exibidos em mostras para as novas gerações. Afinal, como registrou Le Monde em chamada de primeira página em 1982:

– Glauber Rocha morreu há um ano e meio. Mas Djalma vive.

Sim. Confere. Djalma vive.

Referências:

- Marcel Nadale. Djalma Limongi Batista livre pensador. São Paulo. Imprensa Oficial. 2005. 216 pgs.

- Louis Marcorelles. Le Festival des trois continentes à Nantes. Allez Brésil. Paris. Le Monde. 27 de noviembre 1982.

- Diaulas Ullysses. Cerimonial do funeral de Djalma Batista. https://youtu.be/GRgaxk-K44Y

P.S. Agradeço à Edith Limongi Batista por ter me permitido acompanhar, através de troca de mensagens, a despedida de seu irmão Djalma, assim como a Serafim Corrêa por compartilharmos a perda do amigo dileto.

José Bessa Freire – Indigenista. Professor. Cronista. Membro do Conselho Editorial da Revista Xapuri. Semanalmente, o professor Bessa publica suas crônicas fabulosas em https://taquiprati.com.br